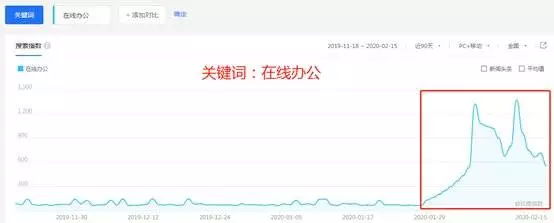

带你看透疫情如何“激活”中小企业潜在机遇

剩余文章内容,

继续阅读

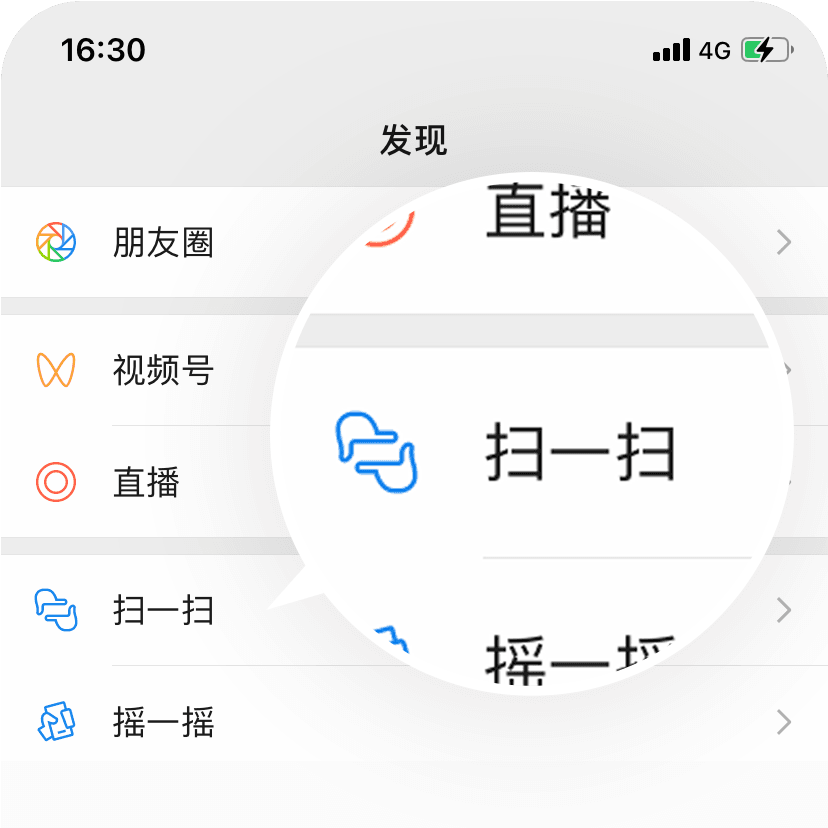

打开微信扫一扫

登录后查看完整内容

二维码已失效

登录后可享更多权益 全站海量资源可以下载并分享

继续阅读

打开微信扫一扫即可获取

二维码已失效

-

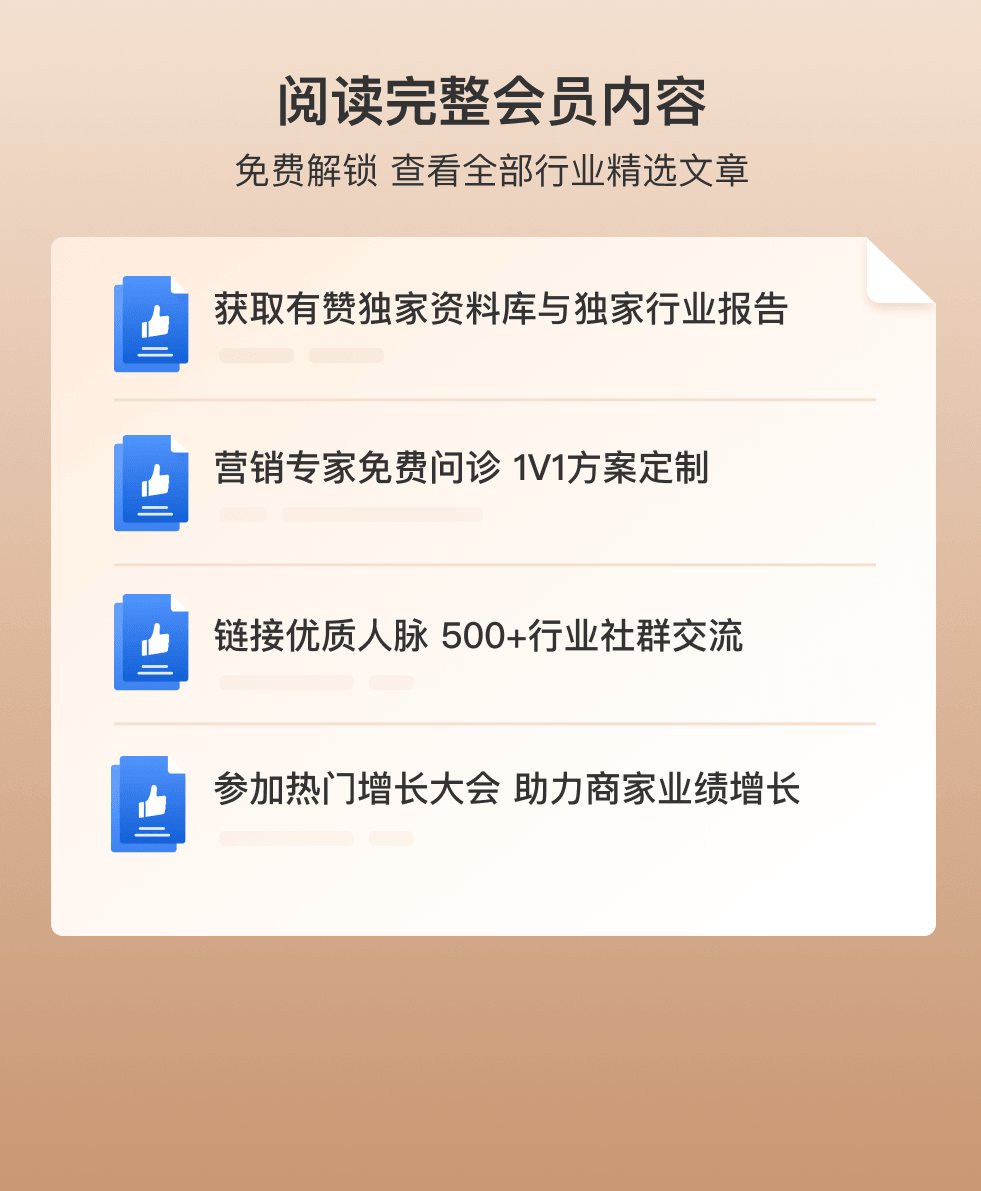

1000+最佳实践

1000+最佳实践

-

500+行业社群

500+行业社群

-

50+行业专家问诊

50+行业专家问诊

-

全国30+场增长大会

全国30+场增长大会

扫码成功

请在手机上确认登录

打开微信扫一扫,立刻咨询

打开微信扫一扫,立刻咨询