完美日记切入的百元以下价格带也很讨巧,国货美妆市场之前是没有百元以下的好品牌的。完美日记的出现,让人耳目一新。

第二个角度是人群洞察。新消费品牌完全可以从新人群入手,比如新女性、90后、单身的大群体。这些人没有属于她们认同的卫生巾,那品牌就可以专门针对这个人群的需求去开发卫生巾产品。

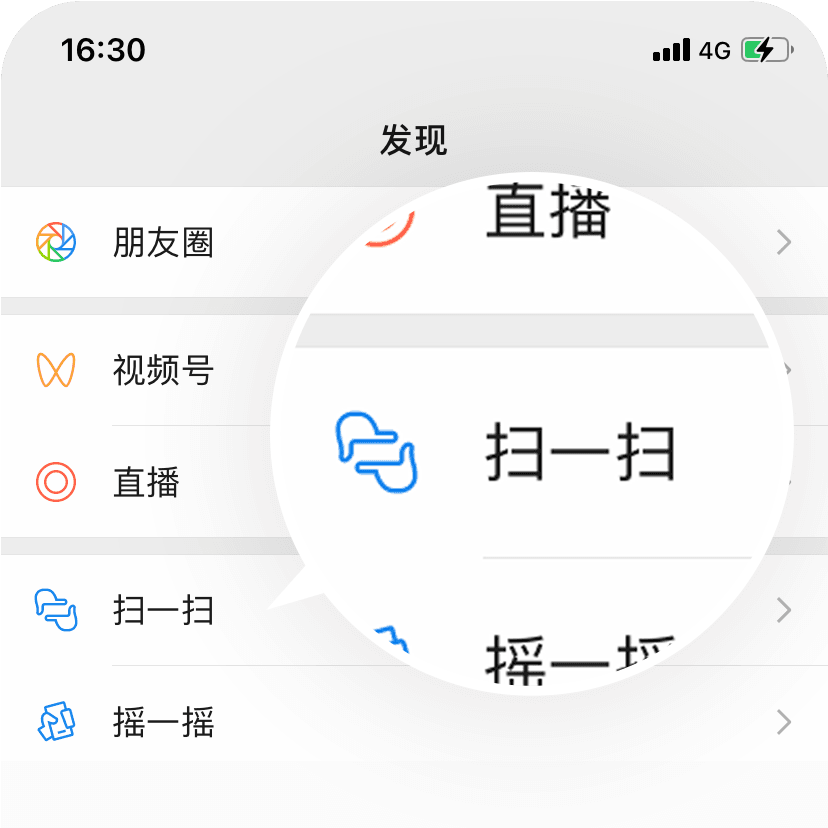

当品牌做好人群洞察,发现了新内容形式和形态后,就需要根据自身的特征去选择合适的平台,再切入适合这个平台的一些品类。

比如,短视频非常适合状态变化、认知反差,小红书非常适合颜值经济。那品牌方就可以从这几个关键词入手,能卡到的关键词越多,就能抢占到越多的战略卡位。

当然,战略卡位是动态变化的。最终成功还是要占领品类心智,而不仅仅是每个单点爆破。比如是不是能够做到咖啡速溶我的心智只剩下三顿半,彩妆入门我第一想到就是完美日记?如果没做到,它只是单点打爆品,它没有沉淀为心智。

2. 内容种草

第二步,内容种草。这里不是指通过内容平台快速用流量洗人,而是以内容为抓手圈定想要的人群。

用内容种草怎么打爆品的逻辑我已经写过很多篇文章,不想要今天再重复说操作上的内容。

大家可以看下下面这个模型,有兴趣的话下次线下更大家分享。

公式中的内容种草还有个平方,为什么呢?

因为内容种草不仅意味着流量,更是一个触角。

内容种草可以打造爆品,但内容营销不仅是一个很好的流量投放平台,它更是一个品销合一的杠杆,甚至是品牌触角。

我建议,做内容投放时不要只局限于内容投放的形式和媒介,不要只考虑流量,而是要考虑如何在内容中传递品牌的独特性,将品牌和效果同时绑定。内容营销不仅是增长团队的任务,更多需要品牌团队的大力关注。

3. 电商闭环

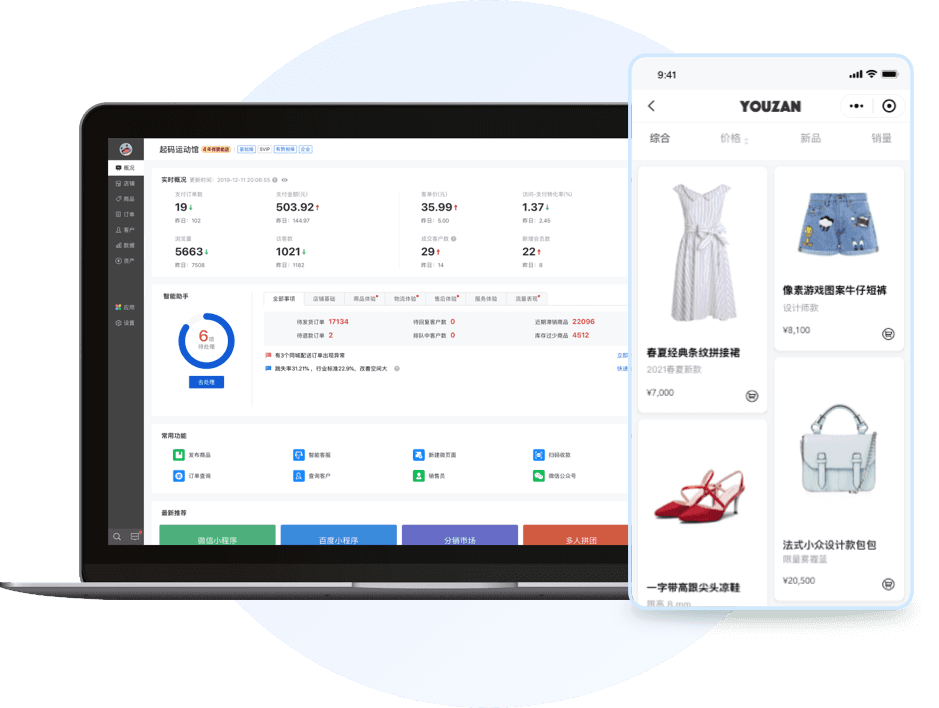

第三步,电商闭环。即通过电商精准流量、产品组合、转化承接、人群运营达到闭环效果。

电商,不再是渠道,而是核心驱动的业务。以淘系为例,电商从原来的货架逻辑变成了体验型货架,从货架变成了电视购物频道;而短视频恰恰相反,例如抖音,正在从电视购物频道走向货架,两者都在逐渐融会贯通。

现在做电商的逻辑已经更新换代。电商已经变成了集内容种草端、收割端一体化的渠道,淘系也正在从原来的粗犷式流量运营变成基于人群和品类运营的大功率品牌私域,就连淘宝二楼都开始做品牌私域了。

因此,我认为淘系接下来会更加需要运营操盘手,他们需要知道如何绑定外部内容种草带来的品牌词,再由此打向品类词,撬动淘系大公域的免费流量制动,抓住私域的品牌命脉。

4. 私域反哺

第四步,私域反哺。通过内容种草、电商闭环将感兴趣或者消费完的人引进私域,再锁定其中的核心人群,并进一步精细化运营。

私域的本质就是两个部分,一个是私有流量,一个是精细化运营。

很多人只关注了前半部分的私域流量,认为有了自己的流量池,可以免费触达用户,就不用再付钱了。

但这其实只是私域的第一部分,私域更关键的是精细化运营。

疫情在中国催火了私域和直播,那在海外带火了什么?答案是机器人。比如进入页面后,会有一对一的客服帮你进行线上护肤诊断。

其实,机器人服务与中国的私域和直播本质是一样的,只是品牌把线下的诸多体验,以及人和销售之间的共感体验都搬到了线上而已。

所以,私域的本质就是人性化运营,而不是流量运营。之所以去建立一个IP和人设,其实就是把品牌投射为一个人,让这个人去服务目标用户群体,收集私域的数据,再拿来去做品牌和用户的共创。

5. 品牌营销

最后,也是最重要的一步——品牌营销。品牌营销是锁住核心人群后,形成品牌认知,带来复利效应,更通俗一点说,就是加强BUFF。

其实如果完成了前四步,一个优质消费品就已经初具规模了。既能卡到位、投放准确,又有内容红利,电商运营又能找到合适的流量入口,并且可以导流到私域进行二次复购运营,这基本已经能达成不错的GMV和销售额了。

那为什么还要继续花钱做品牌营销呢?

这里要先解释一下,为什么要做品牌?为什么公式里的“品牌”是「次方」的?

做品牌就像是加BUFF,如果一个消费品没有品牌加持,那它每做一次新的SKU都相当于从头再来一遍,每次都要重新买一波流量。

就算企业有自己的私域,如果让私域再买这个品牌的SKU,每一次也都等同于从头来过。

所以从战术来讲,品牌能带来的是复利效应。因为有了品牌沉淀的基础,消费者对品牌的理解成本降低了,对品牌的信任成本迁移了,对品牌的感知质量上升了,品牌做的新产品和老产品之间能够产生联动效应。

举个例子,我们有个刀友是红地球的董事长,我之前采访过她,所以一直在关注红地球。红地球之前最有名的就是它的粉底液,这款产品在李佳琦直播间非常受欢迎。但它的粉底液给红地球带来的心智不止于产品,而是留下了自然养肤的心智。

今年开始,红地球推出了散粉等的新SKU,也取得了不错的销量。我发现它的品牌心智「自然养肤」的产品理念也延伸到了其他SKU中,这样它每次出新产品时都在同时做品牌的延伸——大家觉得你的粉底液这么好用,你的散粉肯定也不差,这就是复利效应。

反观一些品牌在流量红利增加的大环境下,GMV不升反降,大部分原因也是虽然之前抢占了一波流量红利,但没有沉淀下来成为品牌。

从战略角度看,做品牌也非常重要。品牌创始人都知道的一个道理:品牌最贵的是品牌资产,品牌价值越高,退出可能性越高,品牌越独特,背后的人群越独特,越有收购价值。

所以,看品牌时不只是看生意规模,更是看这个品牌的价值。

很多人这时候会说,我也知道做品牌重要呀,但是做品牌传播投入钱,看不到效果,谁敢做啊?你这是纸上谈兵。

这里注意一点,品牌建立不等于品牌传播。在没有一定沉淀、底气和销量时,我不建议消费品牌做大品牌传播。因为价格太贵,如果再看不到销量,只会竹篮打水一场空。

但是品牌建立是第一天就能做的事。品牌建立是重复发声和复利效应,是效果的加成,是从品牌成立第一天就可以着手去做的,并不需要专门做大额度的投放广告。相反,可以通过每一次内容投放、每一次发声、每一次跨界事件去传递品牌心智,建立品牌效应。

另外,很多人就算做品牌传播,也只关注「知名度」,也就是所谓的品牌的广度,关心多少人知道我、听过我,但很少有人会去关心深度,比如大家听到这个品牌能联想到什么?联想词是否能带来复利效应?

总的来说,消费品牌从0到1是单点突破,从1到5是矩阵化,从5到10是海陆空全面战略,从10到100是集团化。虽然很多消费品牌从体量上已经达到从5到10,或从10到100了,但他们的矩阵化品牌沉淀还远远没有达到相应的层次——这本质上是因为太多人都聚焦在流量红利,而只有少部分人会去关注品牌红利。

03

品牌之战本质是人心之战

讲到底,我觉得比起互联网平台,规模和网络效应是壁垒。在消费品行业,品牌就是壁垒。而品牌之战其实就是人心之战。你到底多了解人心,人在哪?人要啥?如何攻心?如何让人和长相守?其实就是解决这个问题。

我们正在进入营销以内容为抓手,以人群运营、人心化、人性化为抓手的新品牌时代。

内容红利、人群红利、线上电商红利和品牌红利带给我们很多从0到10的机会和超车路径,这样的机会点无疑令人兴奋。

我们也正在迎来本土品牌的时代浪潮。所以这时人人都去关注方法论、关注新玩法,毕竟只有能发生变化的地方才有弯道超车的可能,才能进一步打动消费者。

然而,除了方法论,营销和增长背后的底层逻辑也很重要。做消费品,需要不停关注品牌并坚持自己的内心。与其每天都去追赶千变万化的流量红利,更要关注品牌资产和能力。

只有”道“”术“并济,才能共同推动中国新消费品牌的崛起。这样,在不远的将来,我们的生活中或许再也不需要用到海外品牌,取而代之的,是层出不穷的中国本土的新消费品牌。

1000+最佳实践

1000+最佳实践

500+行业社群

500+行业社群

50+行业专家问诊

50+行业专家问诊

全国30+场增长大会

全国30+场增长大会