作为一家中华老字号,将近400年的发展历程赋予“张小泉”独特的品牌辨识度。

张小泉创立于1628年的杭州城,前身是明朝万历年间徽州黟县的剪刀铺“张大隆”。此后200年间,品质卓群的张小泉剪刀曾被乾隆皇帝选为宫中用剪,也曾在20世纪初走出国门,参加各类国际赛事,并取得骄人战绩。

到新中国成立时,经营稳健的张小泉已然成为一个家喻户晓的剪刀品牌,但离规模化生产的“企业”概念还有不短的距离。

据夏乾良总结,张小泉在新时代的发展大致经历了三个阶段——

第一个阶段在改革开放之前。

1956年3月5日,毛泽东主席在《加快手工业的社会主义改造》工作汇报会上提出,“手工业中许多好东西,不要搞掉了。王麻子、张小泉的刀剪一万年也不要搞掉。我们民族好的东西、搞掉了的,一定都要来一个恢复,而且要搞得更好一些”。

而后,浙江省委响应号召,迅速集结了整个浙江区域内优秀的剪刀工匠。借此契机,“杭州张小泉剪刀厂”宣告成立,这也是张小泉工业化生产的发端。

第二个阶段在90年代之后。

伴随改革开放进入冲刺期、市场经济逐渐活跃,越来越多的民营资本进入各行各业。其中部分区域甚至以“产业经济带”的姿态介入到行业当中,形成“整个城专做一个产业”的模式奇观。

然而,就在各个行业因为民营资本的进驻而变得愈发活跃、营销方式也趋向现代化的时候,张小泉却没有及时改变生产经营模式。加上国有企业历史包袱重、各项福利保障支出较大,导致企业整体经营效益不佳,竞争优势消耗殆尽。

“我们称这个阶段是张小泉复兴道路上相对暗淡的一个时期,直到集团介入之后,张小泉才重新焕发生机。”

夏乾良提到的集团就是富春控股集团。

2007年11月,富春控股集团与张小泉正式签订《增资扩股协议》。

至此,私有化后的张小泉正式进入第三个发展阶段:一个从整体团队、技术研发、营销渠道到底层管理制度全面革新的发展阶段。

夏乾良回忆,其在2016年正式执掌张小泉时,面前摆着三道难关。

第一道难关,当时张小泉员工的年龄层次非常高,大概在50岁上下。整个企业只有个别员工会用基础办公软件,重要业务往来还主要依靠传真和电话。

“我非常赞叹张小泉留下来的老师傅们,他们可以用一支红蓝铅笔洋洋洒洒画出一张完整的图纸。在见到他们之前,我一度认为徒手画圆是个传说,但老师傅们告诉我这是真的并且还超乎想象。”

但整体“老龄化”的团队无疑限制了企业的视野和多元化能力的发展,老员工和新管理层的对抗也增大了业务运转的摩擦力。

第二道难关,是整个企业核心的技术力量隐身了。

“当时张小泉的技术分散在不同的工段、车间和技术骨干身上。要说张小泉没有技术能力,它似乎也有;但要说它有,却也不知道在哪。”

成套工艺和系列标准文件的缺失,反映出企业薄弱的产品技术能力,最终导致当时张小泉的产品品种越卖越少。

第三道难关,是当时的张小泉品牌遭遇年轻用户的流失。

“当时有很多90后的年轻人不知道张小泉了,但他们的父母都知道,这是最可怕的。”

消费行业强调“面市率”,一个产品想获得市场认知,首先要被消费者找得到、看得见。而根据张小泉的传统做法,通常是把产品批发给经销商后,整个交易流程就宣告结束。“后面经销商怎么卖我们就不管了,这与现代商贸流通体系是格格不入的。”

过低的面市率让张小泉获取用户增量的通路严重受阻。

针对这三道难关,具备管理学专业背景,且有过成功创业经历的夏乾良“对症下药”,为张小泉的高速增长奠定基础。

第一,针对人老、队伍老、思想老的“三老”问题,夏乾良将每月不少于30小时的时间放在面试上,五年来从未间断。今天,“人才引进”依旧被视作张小泉企业的一项固定工作流程。

到具体落地层面,夏乾良也会在新老团队的磨合问题上亲力亲为。“我先发现你喜欢什么,然后找到一个共同的切入点。”

为了与企业里喜欢喝白酒的老师傅们把酒言欢,完全不会喝酒的夏乾良强学强练,成功建立了彼此间的基础信任。为了与新进的90、95后等年轻员工有共同话题,夏乾良甚至与大家一起打《王者荣耀》,并将这种团队作战的正面感染力带入到工作当中。

在夏乾良的努力下,张小泉如今的员工平均年龄已经大幅下降。在团队更替的过程中,管理层也在不断将外部先进的经营理念输入内部团队。

第二,针对技术、产品能力缺失的问题,夏乾良在关注市场效益的同时重建研发中心。

技术部门以消化吸收老员工的宝贵经验为主。“企业很多老同志技术非常好,我们就用加薪的方式把他们吸引为技术顾问,在后台做贡献。”

产品部门则重在引进年轻人,而且是跨行业的年轻人。“新团队中有做电动工具的,有做化妆品的,各行各业的人才组成了我们的产品研发中心。”

经过四五年的沉淀,张小泉已经陆续继承技术经验,形成了一整套特有的工艺流程。伴随产品研发的回血,企业也在向多元化的业务线不断延伸。

第三,针对面市率低的问题,夏乾良采用线上线下并举的方式。

线上,张小泉扩大筹建电商团队,如不考虑复购问题,目前张小泉的主要直销店铺客户数量已经达到40-50万个。

线下,张小泉暂时摒弃了大规模开设独立刀剪门店的重资产投入模式,转而攻克商超阵地。事实证明,截止2019年年末,张小泉在五金刀剪品类里已经是诸如沃尔玛、永辉、大润发等大型商超系统中的主流品牌。

电商、商超的集中露出大大增加了张小泉的面市率,又反向带动了企业零售门店、经销批发等各种业务的发展。

夏乾良指出,单纯从经营层面上讲,技术迭代、营销优化,包括广告的精准投入固然必不可少,但人、渠道和品牌这三条链路才是企业发展的主轴。

很多“老字号”品牌曾凭借极致的匠人工艺传承百年,但没有先进管理策略的辅助,这些品牌只能以美好精神寄托的形态,禁锢于螺蛳壳大小的商业道场。

而夏乾良所做的,是用市场化的思维,为张小泉这样的中华老字号赋予一家现代化企业的能力与期许。

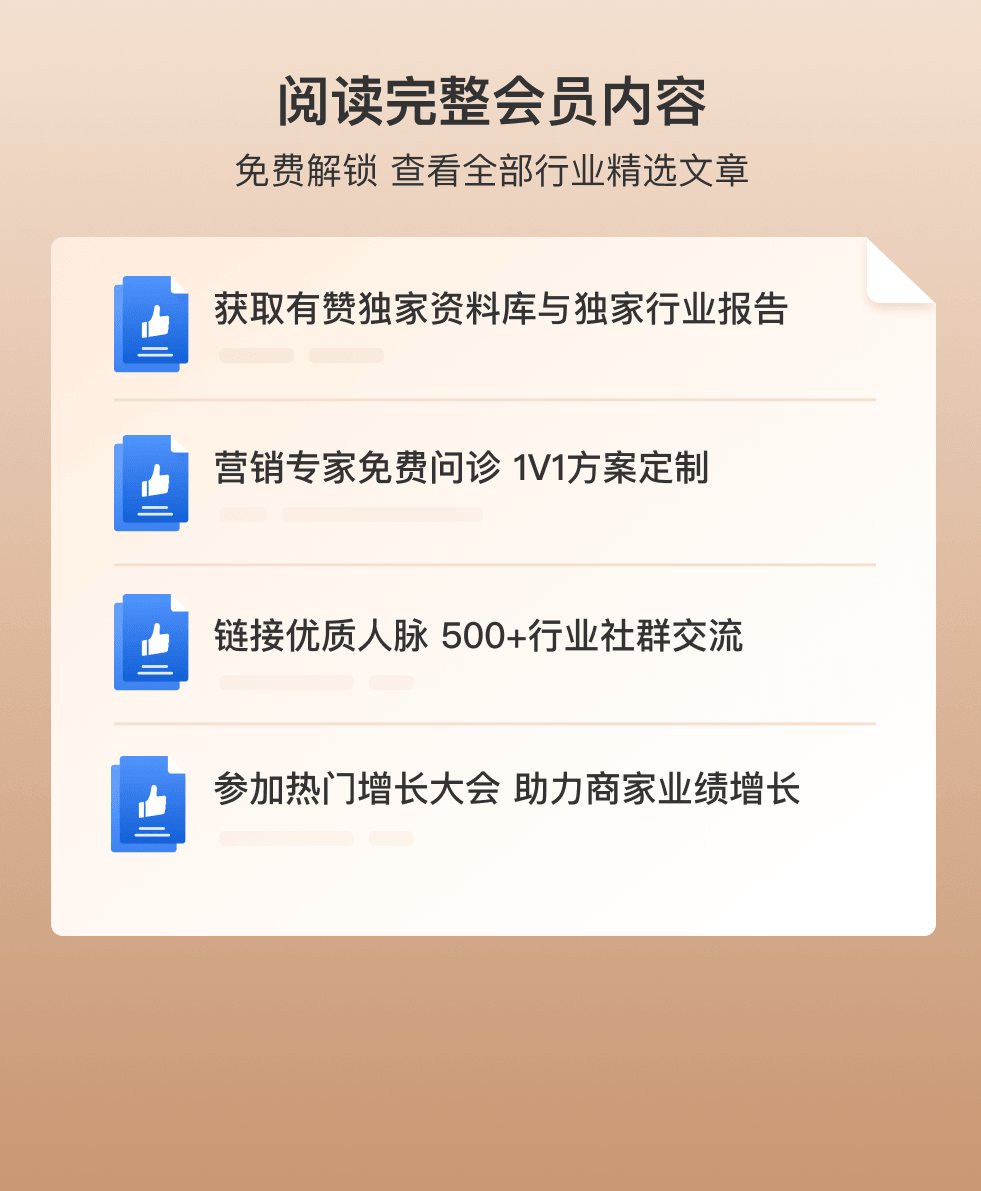

1000+最佳实践

1000+最佳实践

500+行业社群

500+行业社群

50+行业专家问诊

50+行业专家问诊

全国30+场增长大会

全国30+场增长大会

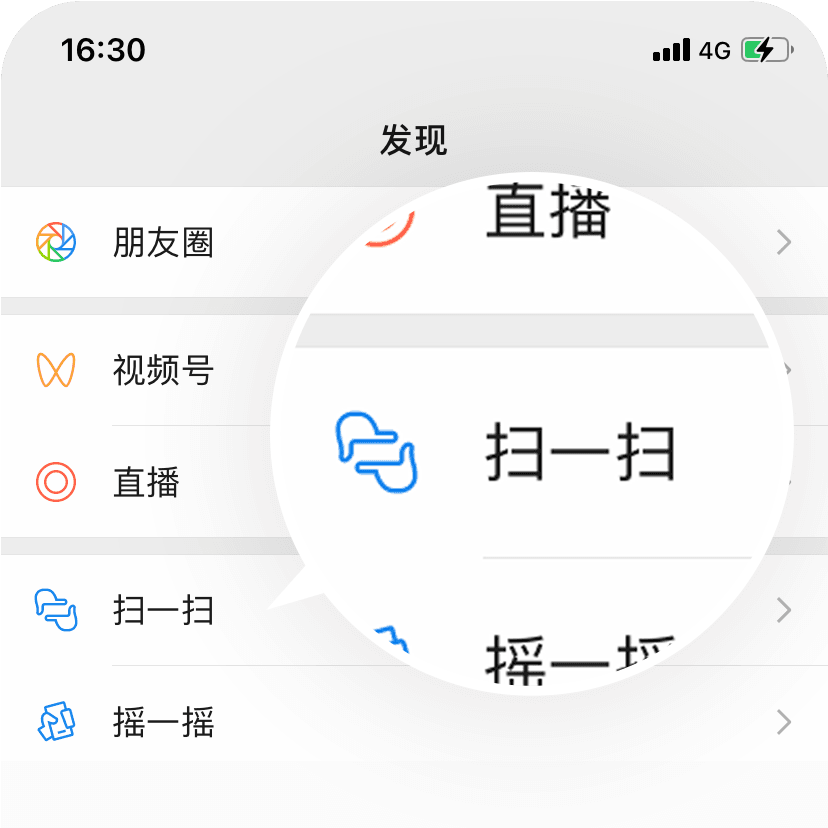

打开微信扫一扫,立刻咨询

打开微信扫一扫,立刻咨询