从这届“618”的表现来看,餐饮品牌做零售确实有一定优势,也有不错的市场。但是,这并不代表大家就可以盲目跟进了。

对大部分餐饮品牌(包括已经跨进零售大门的)来说,滔天的新消费巨浪既能带你去看“诗和远方”,也会让你瞬间翻船。因为,餐饮品牌跨界做零售,仍然面临诸多挑战。

挑战一:捕捉零售趋势能力相对较弱,难敌新消费品牌

跟早已在线上“杀红了眼”的新消费品牌相比,“姗姗来迟”的餐饮品牌们捕捉零售趋势和潮流风向的商业嗅觉仍然不够灵敏,创造网红消费品的能力也不如自己的老本行——餐饮来得更老道。

以自热食品为例,这个超千亿体量的大品类,正释放着巨大的消费红利。从市场来看,自嗨锅、开小灶、拉面说、李子柒等新消费品牌已经抢得了先机。尽管在相关榜单里,我们仍能看到海底捞入围,但却是孤军奋战,形单影只。

挑战二:优势赛道竞争激烈,“人民币”玩家加速进场

在餐饮相关零售类目中,“预制菜”可以说是餐饮品牌们的优势赛道。

在“中式快手菜”等品类中,广州酒家、眉州东坡、知味观、同庆楼等品牌早已布局,2021年货节”期间,同庆楼的年夜饭半成品大受欢迎,广州酒家更是依靠食品业务在2020年实现了31.72%的逆势增长。

在“预制菜”这一赛道上,中餐老字号们有着得天独厚的品牌优势和品类背书,头部效应明显。不过,这个巨大的市场,正吸引越来越多强势的非传统餐饮玩家进场,它们携手资本,来势汹汹。

预制菜品牌“珍品小梅园”半年内已经拿到三轮融资,日单量突破20万;B端大佬们也着急下场,冷链食材供应链B2B平台“冻品在线”孵化的预制菜品牌“三餐有料”刚刚完成了数千万元的A+轮融资;

即将上市的生鲜巨头叮咚买菜宣布半成品菜将是2021年重点发力方向,并在江苏昆山投资6亿美元建立生鲜综合体,主要提供净菜、半成品菜的加工,原因就是上线仅半年的半成品菜已经成为叮咚买菜“毛利表现最好的部门”。

总的来看,预制菜赛道正逐渐由B端转向C端,对处于守势的餐饮品牌们来说,未来的竞争才刚刚开始。

挑战三:餐饮零售化之路越发多元,3R产品并非终极答案

目前,3R食品(ready to eat即食、ready to heat即热、ready to cook即烹饪)是餐饮品牌们零售化战略的首选。

但是对消费者来说,效率是刚需,价值感属于用户体验和消费升级,从就餐效率上看,方便食品>预制菜>半成品菜>净菜;其次从产品价值感上看,半成品菜>预制菜>方便食品。因此,仍需要开火刷锅的3R“快手菜”极有可能成为“过渡性”产品,而并非是餐饮品牌零售化的终极答案。

其实,在预制菜之外,我们已经看到了餐饮零售化的另一些版本。武汉蔡林记的碱水面,天猫的月销达到9万笔;和府捞面的骨汤拉面,月销2万+笔;黑色经典的长沙臭豆腐月销2万+单,中腰部品牌在极具有餐饮特色的方便食品赛道里做的风生水起。

不止这些,霸蛮的牛肉米粉、Manner的挂耳咖啡、方中山的胡辣汤料、八合里海记的手打牛肉丸也都有非常不错的销量。与大品牌的多品类策略相比,中小型餐饮品牌更适合通过爆款策略打开市场。

挑战四:缺乏食品研发能力,供应链标准化仍是难题

“供应链标准化”是餐饮品牌零售化的必由之路,标准化包括采购源头、品研发的标准化,工艺流程化,食品安全可控化,库存控制、物流配送的标准化等等。“供应链标准化”价值有多高,看看千亿市值的颐海和准备上市的王家渡就知道。

眉州东坡创始人王刚曾说过,“餐饮业必须认识到,其实它(食品)是一个高科技行业,要用好数字化、智能化技术。餐饮食品既要做出‘大厨的味道’,还要保证统一的口味和食品安全,这就需要采用西方工业化标准与中餐大厨‘人机合一’。”

餐饮品牌要做零售,就会面临厨房工艺向食品工业的转化,让食品味型、口感等可以复原堂食菜品的体验。

但是,这场转化的关键——研发,却长期没有得到餐企的重视。很多餐企都是把大厨当研发,让缺乏食品工业经验的厨师们去“土法炼钢”。

不过令人欣喜的是,头部品牌已经意识到研发的重要性。广州酒家2017年的研发费用只有1877.7万元,而去年这个费用提升到了7738.3万元,研发的投入大幅增加。文和友等一些餐企招聘研发人员时,给出的待遇也已经直逼互联网大厂的水平。

挑战五:争夺零售场景,餐企的全域营销能力有待提升

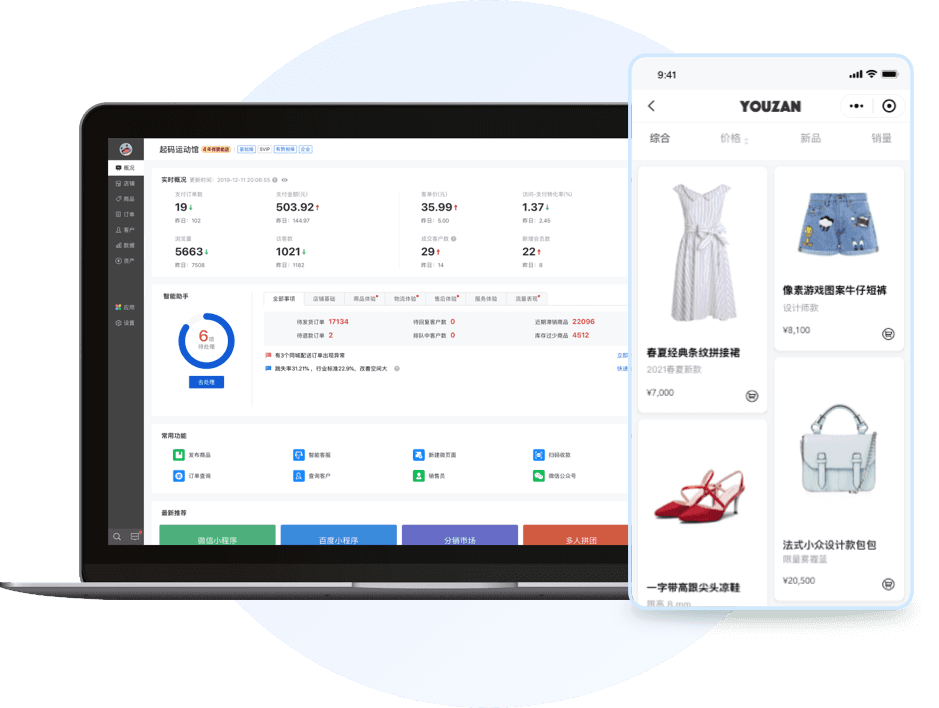

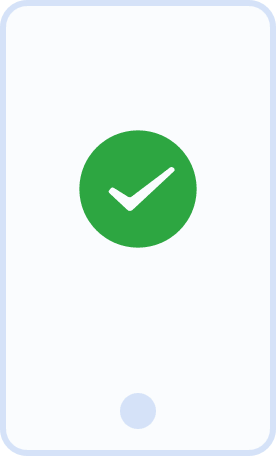

站在零售的角度来看,零售领域也正在经历一场变革,传统的“人货场”都在重构。随着算法、直播电商、社交媒体的发展,零售产品的逻辑也由“人找货” 变成了“货找人”。

在这样的趋势下,要做好零售,就要尽可能地抢占更多的用户场景。

要做到这点,对餐饮品牌而言,除了考研电商运营的基本功,更考验品牌的“全域营销”能力。

以海底捞为例,不论是天猫、商超、社区团购、抖音直播还是夫妻店,只要是有流量的地方,你都能发现海底捞的火锅酱料或者自热小火锅,这就是餐饮全域营销的典范。但很多企业,目前仍很难达到海底捞的水平。

1000+最佳实践

1000+最佳实践

500+行业社群

500+行业社群

50+行业专家问诊

50+行业专家问诊

全国30+场增长大会

全国30+场增长大会